隨著年齡的增長,身體多多少少會留下歲月的痕跡,皮膚上的細紋或摺痕都是很正常的。尤其是因為快速生長、懷孕又或是身材的快速改變,很容易造成皮膚擴張紋。皮膚擴張紋(Stretch mark)常見於妊娠、生長期或體重快速變化時,因膠原蛋白與彈性蛋白斷裂而成的疤痕。常見分類包括紅紋與白紋,容易出現在腹部、大腿與胸部。本文帶你了解擴張紋成因、差異與改善方式,要如何預防呢?讓小編帶你一起看下去!

皮膚擴張紋是什麼?

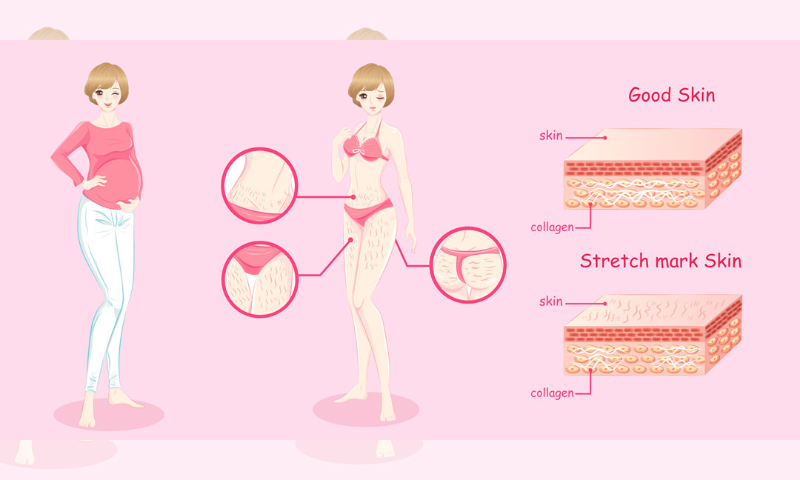

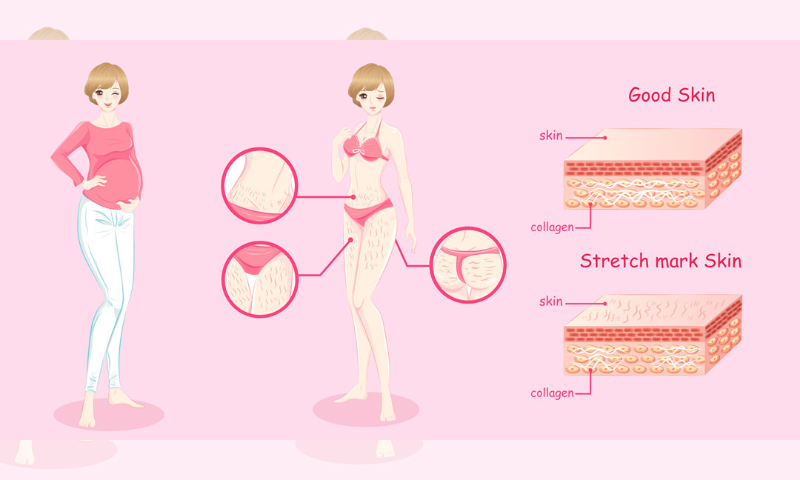

皮膚擴張紋(Stretch mark;醫學名稱 Striae distensae)是一種皮膚結構性疤痕變化,通常發生在皮膚遭遇突發性牽引壓力時,導致真皮層中的膠原蛋白(collagen)與彈性蛋白(elastin)纖維發生斷裂。皮膚原本具有彈性與延展能力,但若身體短時間內經歷劇烈變化,皮膚無法及時調整與修復,便會形成一道道線狀、凹陷或變色的紋路。

初期擴張紋常呈現粉紅、紅或紫色(紅紋),隨著時間推移會轉為淡白或無色(白紋),整體外觀如同疤痕般平坦或略凹。這些紋路多無明顯疼痛感,但對許多人來說具有外觀上的困擾感,特別是出現在暴露部位如腹部、大腿、臀部、胸部時。

常見的皮膚擴張紋

1.青春期的急速發育(生長紋/成長紋)

青春期是人體發育最迅速的階段,尤其在 11–16 歲期間,因為賀爾蒙變化導致骨骼與脂肪快速增長,皮膚表層無法及時擴張配合,進而導致真皮層的彈性纖維受損或拉裂。這種擴張紋也被稱為「生長紋」或「成長紋」。在男性中,常出現在背部下方、肩膀、臀部與膝蓋內側;女性則多見於大腿內側、乳房與臀部等皮下脂肪豐富處。

2.短期內體重劇烈變化(肥胖紋)

快速增重或減重,無論是因節食、復胖、健身增肌,都會讓身體脂肪或肌肉結構在短期內大幅改變,導致皮膚無法即時延展與修復,形成肥胖紋。但也可能出現在體脂低但肌肉量快速提升的健身族群身上,尤其是健美競賽前刻意增肌的人,容易在肩膀、胸部與手臂後側出現明顯紋路。減重者則可能在腰部、大腿內側與腹部發現白色條紋狀的痕跡。

3.孕期腹部擴張(妊娠紋)

妊娠紋被歸類為繼發於腹脹紋,因為懷孕而發生,約 60–90% 的孕婦會出現妊娠紋。這類的妊娠紋主要出現在孕婦的腹部、乳房和大腿區域,通常發生在妊娠第 6 或 7 個月左右,但也可能最早出現在懷孕肚子開始快速成長的第 24 週。

下背部區域、上臂、臀部和臀部周圍也是孕婦容易有妊娠紋的部位, 這些妊娠紋從紅紋開始,演變成線狀、色素減退凹陷,通常還會伴有小細紋。

(延伸閱讀:妊娠紋如何消除?四步驟告別產後妊娠紋)

4.使用皮質類固醇藥物(藥物性萎縮紋)

外用或口服皮質類固醇是許多皮膚病(如異位性皮膚炎、紅斑性狼瘡)常見處方,但若長期、大量或錯誤使用,會導致皮膚組織代謝減緩、真皮層膠原蛋白生成不足,進而產生皮膚變薄、脆弱與紋路狀痕跡,稱為藥物性萎縮紋。這類紋路多分布於肘窩、腋下、腹部或股內側,外觀扁平、淡紅色至銀白色不等,並可能伴隨明顯的皮膚透明感。與一般擴張紋不同的是,藥物性紋路可能合併有毛細血管擴張與皮膚鬆垮感。

5.內分泌疾病(如庫欣症候群)

庫欣症候群是腎上腺或腦下垂體分泌過多皮質醇(Cortisol)的疾病,會導致新陳代謝混亂、肌肉分解與皮膚結構改變。此類患者通常會出現圓臉、水牛肩、中心性肥胖等症狀,皮膚也會變得特別脆弱。最具指標性的就是「大範圍、深紫紅色的擴張紋」,常分布於腹部、臀部、大腿與乳房,寬度可能超過 1 公分,且不易自然淡化。與一般妊娠紋或肥胖紋不同,庫欣症候群造成的擴張紋病理性更明確,常須透過荷爾蒙治療或手術處理腫瘤才能根治。

此外,遺傳體質也扮演關鍵角色:若父母本身易出現擴張紋,其子女發生機率也會相對提高。

皮膚擴張紋的種類

皮膚擴張紋依照形成時間與組織變化程度,大致可分為兩大階段類型:紅紋(Striae Rubrae)與白紋(Striae Albae)。這兩種狀態雖然都是擴張紋,但在外觀、顏色、觸感及改善機會上有顯著差異,對症照護方式也有所不同。

1.紅紋(Striae Rubrae)|初期階段的皮膚發炎反應

紅紋是皮膚擴張紋的早期階段,通常在皮膚受到劇烈拉扯後幾週內出現,顏色可能是粉紅色、紅色或偏紫色。這是因為真皮層的微血管尚未完全崩解,血流仍活躍,導致紋路呈現明顯紅潤外觀。

視覺上呈條狀或鋸齒狀,可能略微隆起或凹陷,觸感上有時會感到輕微粗糙。部分人可能會出現搔癢或灼熱感,這是纖維斷裂與發炎修復過程的自然反應。

紅紋出現的常見情境:

- 孕期中期(腹部開始擴張)

- 青春期快速成長初期

- 增肌期或復胖初期

由於紅紋仍處於纖維修復期,若能在此階段積極保濕、按摩與使用撫紋保養品,還有機會讓紋路明顯淡化或控制其進一步惡化。

2.白紋(Striae Albae)|成熟型擴張紋,修復期後的膚質改變

若紅紋未被及時修護,數個月後會進入擴張紋的成熟期——白紋階段。此時因微血管已退化,膠原蛋白與彈性蛋白缺口無法自然癒合,皮膚開始產生局部色素脫失,紋路也轉為銀白色、象牙色或淡灰色。

白紋通常是平坦或略為凹陷,視覺上更接近「疤痕」,摸起來與周圍肌膚明顯不同,失去彈性與張力。白紋的出現代表膚質已重組,不再有活性微循環,保養品的效果有限,通常需靠醫美手段如脈衝光、雷射或微針療程改善外觀。

常見白紋的族群與部位包括:

- 產後 6 個月以上的腹部、大腿、胸部

- 減重後或復胖者的腰腹兩側

- 長期使用類固醇後的臀部或背部

雖然白紋難以完全去除,但仍可透過日常保濕、運動與營養補充促進肌膚質感整體提升,讓擴張紋不再明顯。

如何預防與改善皮膚擴張紋

皮膚出現紋路是很正常的,不需要特別驚慌,只需要確實做好肌膚的保溼,同時搭配適度的按摩就可以有效預防紋路的生成。可以選擇成分單純的乳液,如馨朵拉的紫馨撫紋精華乳,使用天然原料,如:芝麻彈力素,可以深層滋潤肌膚,撫平細紋並恢復肌膚的緊實彈力。

以下幾個方法也可以幫助肌膚減少紋路的產生:

1.多喝水

水分是維持皮膚柔軟與健康的基礎元素。當身體缺水時,皮膚更容易乾裂、失去彈性,導致在拉扯下無法迅速恢復形狀,增加膠原蛋白斷裂的風險。每天至少喝 2000cc(約 8 杯水)。

2.飲食

飲食中若缺乏特定營養素,將影響皮膚結構的穩定性。以下為有助於維持皮膚緊緻與修復的關鍵營養成分:

- 鋅(Zinc):促進細胞修復與膠原合成 → 來源:堅果、南瓜子、魚類、牡蠣

- 維生素 A、C、D:增強皮膚屏障、促進膠原蛋白穩定性 → 來源:胡蘿蔔、柑橘類、綠色蔬菜、鮭魚、蛋黃

- 蛋白質:構成皮膚主要成分之一,提供組織再生原料 → 來源:豆類、扁豆、雞胸肉、牛肉、雞蛋

可適度搭配膠原蛋白胜肽補充品,但仍以天然食物來源為優先。

3.多運動

適當運動可刺激體內產生更多膠原蛋白與彈性蛋白,同時促進淋巴排毒與微血管循環,強化皮膚對外力拉扯的抵抗力。有氧:快走、游泳、瑜伽、皮拉提斯、核心肌群、臀腿訓練,都很推薦。運動時記得搭配運動後拉筋與保濕,減少因伸展導致的皮膚裂痕。

皮膚擴張紋常見FAQ

Q1:皮膚上出現紫色紋路是什麼?需要擔心嗎?

這類紫色或紅色的線條通常是紅紋(Striae Rubrae),屬於皮膚擴張紋的初期階段。代表真皮層中的微血管仍活躍,紋路處仍具有血液循環,因此會呈現紅、粉或紫色調。若能在這個階段開始積極保養——如使用潤澤型撫紋精華、加強局部保濕與輕柔按摩,還有相當高的機會可將紋路淡化、減少轉為永久性白紋的機率。建議重點照護:紅紋初期是「黃金修護期」,請把握時間!

Q2:皮膚擴張紋可以完全消除嗎?

目前尚無醫學認可的方法能完全去除擴張紋,因為一旦皮膚真皮層的膠原蛋白與彈性蛋白結構被破壞,恢復原狀的可能性極低。不過,透過以下方式可以有效改善擴張紋外觀:

- 醫美療程:如雷射、微針電波、脈衝光等,可刺激膠原再生,淡化紅紋與白紋

- 日常保養:選用含有維他命 E、植物油、彈力素等修護成分的產品搭配按摩,有助提升肌膚彈性

- 營養補充與運動:均衡飲食與促進血循,有助提升皮膚修復力

擴張紋不一定能「消除」,但可以「改善」,早期保養效果最佳,晚期則可考慮搭配專業療程處理。

Q3:成長紋和妊娠紋有什麼不同?看起來一樣嗎?

兩者都是皮膚擴張紋的一種,但發生時機與成因不同:

- 成長紋/生長紋:常見於青少年青春期時,因身高、體重快速增加,出現在大腿、臀部、背部。

- 妊娠紋:主要出現在懷孕中後期,因胎兒成長導致腹部、胸部、大腿等部位皮膚迅速擴張。

雖然外觀類似,但妊娠紋因荷爾蒙變化與體重變動幅度大,紋路通常較深、範圍也較廣。兩者皆屬於非病理性皮膚反應,可透過早期保養延緩惡化。

(延伸閱讀:十歲的小孩就開始長痘痘!來看這位媽媽怎麼做的。)

無論是青春期的成長、懷孕的孕育旅程,還是努力減重、健身雕塑的過程,皮膚擴張紋都是身體變化的自然反應。雖然它們可能影響外觀,但這些紋路同時也見證了你的蛻變與堅持。

與其追求完全消除,不如學習如何與它和平共處,並用正確的保養方式幫助肌膚維持健康與彈性。從保濕、飲食到運動與心態調整,每一步都是為了讓你感受身體的美與韌性。